党的二十大报告提出,加快建设海洋强国。建设海洋强国,需加快海洋科学技术创新步伐,

大力发展海洋装备基础性技术,从根本上解决“从0到1”的问题,支撑海洋装备产业高水平质量的发展。本文依据国家重大发展需求和产业趋势方向,面向未来产业需求和社会需求,凝练在海洋装备领域被普遍的使用、具备源头性的关键基础性技术,并提出我国面向2030年、2035年、2050年的海洋装备关键基础性技术的发展的策略路线,具体如下。

面对国际减碳需求,我国需运用科学技术创新大国优势,全面攻克各类低碳/零碳燃料用于船舶发动机的技术,主动参与国际标准制定,引领行业发展。一方面,

采用低碳/零碳燃料(如LNG、氢气、甲醇、氨、电池等)驱动的船舶动力装置,大大降低船舶的温室气体排放;另一方面,通过优化燃烧过程、改善燃料品质、采用排气后处理等方法,减少船舶发动机有害污染物(如颗粒物、氮氧化物、硫氧化物等)的排放强度。目前,我国在颗粒物(PM)捕集技术、低碳/零碳燃料高效燃烧及尾气氮基与非常规碳氢污染物高效脱除技术方面处于国际领先水平。我国低能耗CO2高效捕捉与存储技术与国外先进的技术存在差距,但也处于较为先进的技术水平。我国在低碳/零碳燃料长寿命、高一致性喷射技术方面与国际领先水平存在很明显差距,主要是由于国产核心部件工艺水平与配套产业链存在不足。

对船舶装备运行及后期管理过程中产生的各类数据来进行充分挖掘、整合与分析,并利用现代化信息技术方法对船舶航行时内外情形进行重现,对船舶装备性能提升、危险预警等有着重要意义。

目前,我国在船舶通信技术、传感器数据融合技术等方面已达到国际领先水平,但在船舶动力学模型的建立、船舶数字孪生技术的应用程度、设备能效与排放等方面,与国际领先水平存在比较大差距。

智能运维的优势是可对设备做自我检查、自我诊断等实时监督,及时发送故障预警信号,并支持故障远程报警和远程分析。借助船岸协同智能运维新模式,可降低船舶设备的运维成本、降低系统失效概率,提升船用设备和系统的可靠性与安全性。

目前,我国在远程集控智能运维技术、自主智能运维技术方面紧随国际领先水平;在基于大数据的智能故障解析技术、故障机理与迁移诊断技术方面,与国际均处于发展起步阶段。近年来,船载运维机器人技术成为研究热点,但技术成熟度较低,是我国未来需要着重发展的关键技术领域。

船舶工业软件是相关科学、理论、知识和经验的程序化封装,用于产品设计、制造、评估和管理的工具,是船舶数字化和智能化建设的“神经中枢”。当前,我国亟待攻克的技术需求,一是辅助设计软件(CAD)自主化几何内核技术,包括船舶混合式内核、参数化建模、基于船舶设计建造工程的约束解算、船舶海量模型显示等技术;二是面向不同应用场景的仿真分析评估软件(CAE)技术,包括流体评估、结构评估、优化技术、并行计算、流固耦合、网格划分等;三是针对数据共享、标准统一等生态共建需求,基于云原生的一体化平台架构及柔性集成技术。

海洋油气勘探深度和广度的不断拓展、复杂构造和精细化勘探需求的增强以及海上生产设施的增加,都使施工难度加大。OBN地震勘探技术具备在复杂工况下灵活采集的优势,是未来勘探深层/深水和复杂构造领域的核心技术。目前,国际上,该技术作业水深达3000~4000 m,并能与拖缆地震实现联合勘探。

而我国自主研发的OBN地震勘探装备(“海豚”)虽已进行试应用,但其性能指标尚不能够满足深水作业要求。(六)深水水下油气开采系统关键技术

我国深水水下油气开采系统中有很多核心设备依赖国外进口,包括深水水下井控系统、深水浮式平台单点系泊系统和水下远程多相增压系统。

目前,深水水井控系统的主要制造商有卡麦隆集团公司、美国国民油井公司、通用电器公司

,在技术和市场方面处于垄断地位;深水浮式平台单点系统的关键核心设备掌握在以欧洲为主的公司手中,其技术成熟度较高;国外水下远程多相增压系统的技术成熟度较高,水下压缩机、水下分离器等前沿设备已实现商业化应用。而我国对这3种系统的关键技术探讨研究起步较晚,距离工程化应用差距较大。(七)海上制氢及储能技术

近年来,欧洲、美国等国家和地区纷纷将氢能上升为国家战略,海上风电制氢将成为未来绿氢生产的主力军之一。在全世界内,已公布的电解水制氢项目约有1/2属于海上风电制氢,市场潜力和发展前途广阔。

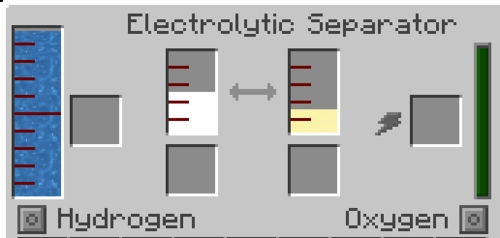

海上制氢及储能的主要技术需求是将海上风电机组产生的电能通过电力电子交换器后,以电解水的方式产生氢气并储存,在需要时通过燃料电池供电、供热。目前,国内外海上风电制氢技术仍以试验性示范项目为主,受制氢成本比较高、氢气储运和消纳较为困难等因素限制,尚未大规模应用。(八)多机理水下高精度定位与高速率通信技术

水声是目前水下定位和通信的最主要媒介,但声学定位和通信在安全性与传输速率上存在局限性。基于多机理的定位和通信技术,有望提高定位精度和通信速率,以适应水下科考装备动态网络构建,满足海洋立体观测网的需求。未来需突破“声光磁”原理、新型原理应用等问题,实现基于“声光磁”原理的单装备/组网装备的全海深高精度定位和高速率通信,探索依托宇宙线缪子的水下定位和水下量子通信的机理及工程应用。

传感器是我国海洋科考装备发展过程中最受限制的方面。国产传感器面临可靠性和精度不足问题,亟需开展针对不一样场(声场、光场和电磁场)观测的传感器联合传感机理研究,开发高精度、快速响应的新型海洋传感器,实现高效、稳定的海洋观测。当前的主要技术需求是通过突破声场 ‒ 光场 ‒ 电磁场联合传感耦合机理和融合组网技术,设计具有小体积、多参数、高可靠性、耐污损等特性的传感器,实现多尺度、宽覆盖、适应极端环境的新型海洋声场、光场、电磁场环境监视测定,提高国产传感器大深度稳定作业能力。我国在中低端海洋传感器方面的技术成熟度较高,但高端海洋传感器与国外相比差距较大。

半导体硬件、智能算法软件、海量高质量数据和稳定高效能源供应等是海洋科考装备智能化的重要基础。近年来,以深度学习为代表的AI算法加快速度进行发展,成为推动海洋科考装备智能化转型的强劲动力。主要技术需求是通过整合海洋科考观测和装备运行数据,构造新型人工智能框架和算法模型,搭建适用于海洋科考装备的各使用场景智能模型,实现海洋科考观测和装备大数据的采集、整合、规范获取,完成装备的智能化升级。

2. 我国海洋装备关键基础性技术的发展目标与路线年:在海洋运载装备领域,建立低碳能源动力技术体系,建立全船状态反演重构的数字化技术体系,提升船岸协同的智能运维系统集成与服务技术水平

,突破船舶工业软件CAD几何内核技术、CAE评估技术、一体化平台架构及柔性集成技术等关键核心技术,国内外软件同时使用并相互验证。在海洋资源开发装备领域,形成深水水下防喷器维保自主能力,形成单点系泊系统研发及实验验证能力,突破1500 m水下多相增压技术,研制海上电解水制氢及储能技术和装备。在海洋科考装备领域,研制基于声场、光场、磁场的全海深水下高精度定位与高速率通信装置,在宇宙线缪子、量子等新型定位与通信技术基础研究方面取得进展,搭建海洋大数据张合架构,并基于现有模型开展海洋科考装备的智能化升级。

到2035年:在海洋运载装备领域,实现船舶低碳/零碳发动机与排放控制关键核心技术的自主可控,基于多源数据监测的全船状态反演重构和数字孪生技术实现行业应用

,形成船岸协同的智能运维有突出贡献的公司和品牌,国产船舶工业软件覆盖研发、设计、制造、管理、服务保障等全业务流程并实现部分国产化替代。在海洋资源开发装备领域,实现OBN地震勘探技术作业水深超过1500 m,海上制氢及储能技术在深远海进行工程示范。在海洋科考装备领域,实现全海深水下高精度定位和高速率通信装备产业化,缪子、量子等新型定位与通信技术实现应用试验,形成大深度稳定作业能力,研制声场、光场、磁场联合传感器,国产传感器使用占主导,搭建海洋科考新型AI算法框架。

到2050年:在海洋运载装备领域,全面实现低碳/零碳绿色化转型,基于多源数据监测的全船状态反演重构和数字孪生技术达到国际领先水平,全面实现海洋智能航行少人/无人化,船舶工业软件实现国产化替代、引领我国船舶智能制造发展。在海洋资源开发装备领域,OBN地震勘探技术作业水深达到3000 m并形成完整产业链,突破单点系统模块设计技术、核心部件和配套全面国产化大型化,3000 m深水井控装备、水下多相增压技术实现国产化,海上风电制氢及储能实现规模化应用。在海洋科考装备领域,全海洋观测网高端装备实现产业化,缪子、量子等新型定位与通信技术实现工程应用,声场、光场、磁场联合传感技术达到全水深、全海域稳定作业水平,国产传感器占领高端市场,应用新型人工智能模型进行海洋科考装备智能化升级。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。